Fino al 22 giugno 2025, a Palazzo Reale, si potrà visitare la mostra “Io sono Leonor Fini”, dedicata a un’artista che purtroppo non è presente nella memoria di molti ma che merita assolutamente una sua riscoperta, insieme al riconoscimento del suo valore.

Nata a Buenos Aires il 30 agosto 1907 da padre italiano e madre triestina, ebbe un’infanzia che lei stessa ricordava come felice, inconsapevole del fatto che i genitori si separarono molto presto; il padre cercò perfino di sottrarla alla madre, che aveva lasciato con la bimba l’Argentina, nel 1909, per rifugiarsi a Trieste. Il trasferimento in Italia consentì a Leonor di avvicinarsi presto, ancora giovanissima, ai vivaci ambienti intellettuali e artistici dell’Europa del primo dopoguerra. Talento precoce nel disegno, si dedicò alla pittura e, appena ventenne, iniziò a esporre dipinti che sollevarono notevole consenso, come per esempio il Ritratto di Italo Svevo. Innamoratasi di Achille Funi, lo seguì nel 1929 a Milano, dove conobbe artisti come Carrà, De Chirico, Sironi; partecipò a lavori collettivi e continuò un suo percorso artistico personale, recandosi tre anni dopo a Parigi, città che divenne di fatto la sua residenza preferita. Qui ebbe modo di farsi conoscere: espose quadri in mostre prestigiose e frequentò assiduamente salotti mondani, dove spiccava per intelligenza, originalità e fascino.

Conobbe numerosi aristocratici e intellettuali, tra cui il fotografo Henri Cartier-Bresson, che la presentò ad André Pieyre de Mandiargues: presto quest’ultimo divenne suo amante e iniziarono a convivere. L’incontro con Max Ernst e con Salvador Dalì fu fondamentale per sperimentare il surrealismo; ed ecco che nel percorso della mostra a Palazzo Reale ci si rende conto di quanto Leonor Fini cercasse di attingere dalle varie correnti artistiche, e anche dalla pittura classica, rinascimentale, e perfino da miti del mondo antico, per trovare un’identità che la distinguesse, non tanto per competere ed emergere, quanto per se stessa.

Certamente colta, sensibile alle novità, anche del mondo della moda e del design, è attenta a cogliere stimoli dal teatro, dall’opera, dal cinema, per disegnare bellissimi costumi e splendide scenografie. Leonor Fini manifesta uno spirito molto moderno – anche dal punto di vista del suo approccio piuttosto trasgressivo, per i tempi, alla sessualità e alla questione di genere – che si avvale di un profondo narcisismo: guardarsi allo specchio (e gli specchi sulle pareti delle sale abbondano, così come gli autoritratti) significa dirsi “Io sono”.

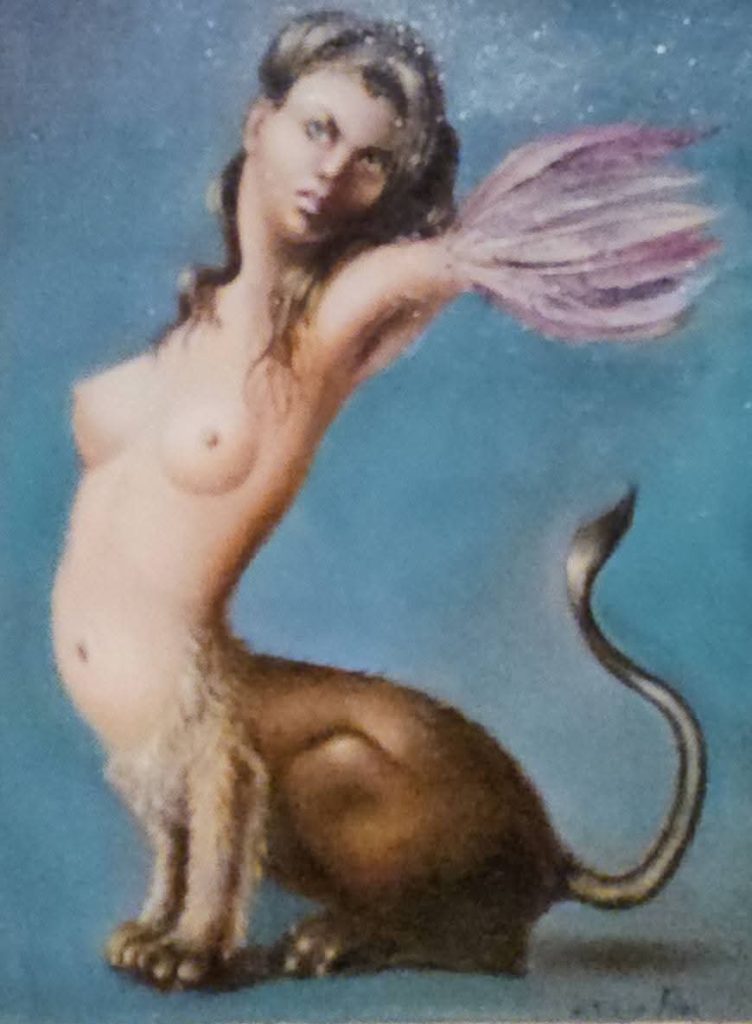

Superata la seconda guerra mondiale a Montecarlo, Leonor riprende a viaggiare e a conoscere altre figure centrali per le sue esperienze artistiche, quali Peggy Guggenheim a New York, Christian Dior, e a Roma Luchino Visconti, Elsa Morante, Alberto Moravia. In Egitto ha modo di ammirare direttamente la Sfinge di Giza: il soggetto della sfinge è molto presente in lavori che dedica a un’immagine femminile ambigua, quasi onirica, collegata alla morte e al destino. Anche il gatto – che per l’antico Egitto era la dea Bastet, veneratissima – è un soggetto molto amato da Leonor, che vi si riconosceva per alcuni aspetti.

Le figure femminili che emergono dalla sua arte sono potenti: dee, streghe, guerriere, certo spesso collegate alla fertilità, ma collocate in un ruolo che non è certo passivo o secondario a quello maschile; appare anzi dominante, fortissimo, di grande energia. Archetipi di un ideale matriarcato, contrapposto al patriarcato che a ogni livello, nella storia della società, ha cercato di soffocare le istanze e la creatività delle donne. Molto significativi e allegorici i dipinti La Lezione di Botanica (1974) e Sbrigati, sbrigati, sbrigati, le mie bambole stanno aspettando (1975).

Tra una relazione e l’altra, e anche affettuosi ménage a trois, Leonor Fini si legò all’architetto e pittore Fabrizio Clerici, che le restò accanto per circa cinquant’anni. Con lui si recava ad Anzio nella Torre San Lorenzo, a trascorrere periodi estivi, oppure nel monastero abbandonato di Nonza, in Corsica: luoghi dove ritrovava atmosfere del passato, rovine, paesaggi inquietanti. Filmati e quadri ne sono testimonianza. Dagli anni ‘50 in poi è ricca la collezione di ritratti di attrici e di uomini, spesso nudi; non mancano anche soggetti naturalistici, in una gamma piuttosto eterogenea di scelte pittoriche, sempre accompagnate da una tecnica eccellente. Morì a Parigi il 18 gennaio 1996. Mostra imperdibile!

27 marzo 2025