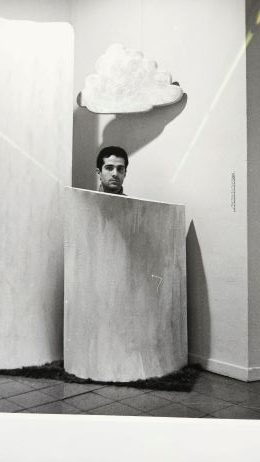

Negli spazi ampi ed eleganti della Fondazione Prada di largo Isarco è in corso un’importante mostra che riaccende i riflettori su colui che, se non fosse morto prematuramente nel 1968, a soli trentatrè anni, in un tragico incidente di moto, sarebbe stato certamente uno degli artisti più influenti della seconda metà del secolo scorso. Stiamo parlando del barese Pino Pascali, che si trasferì a Roma nel 1956 per frequentare l’Accademia di Belle Arti e studiare scenografia e scultura; lavorò per la televisione e per la pubblicità. Dal 1965 iniziò ad esporre le sue opere, che trovarono subito consenso da parte di diversi critici; fece in tempo a realizzare, nei tre anni successivi, sei mostre personali in Italia, tra cui una sala propria alla XXXIV Biennale di Venezia, e tre mostre all’estero. Alla Fondazione i lavori di Pascali sono distribuiti in quattro sezioni, senza un ordine cronologico. Nella prima parte si possono ammirare alcune opere tra quelle che furono esposte tra il 1965 e il 1968, in particolare alle gallerie “Gian Enzo Sperone” di Torino, “La tartaruga” e “L’attico” di Roma, e alla Biennale di Venezia. All’ingresso il Teatrino, in legno, vetro, tessuti verniciati, al cui interno, come “personaggio”, si trova una bottiglia di Champagne: Pascali lo espose per la prima volta –originariamente con diversi oggetti oltre alla bottiglia – in una vetrina della libreria Feltrinelli di Roma nel 1965, con chiaro riferimento alla pubblicità televisiva. Su una parete spiccano tele dipinte a smalto su strutture di legno, quali Omaggio a Billie Holiday (Labbra rosse) e La gravida o Maternità (1964), in rilievo, ispirate alla Pop Art. Molto interessanti le sculture a forma di armi, del 1965-1966, costruite utilizzando parti di automobili e di strumenti meccanici: una volta assemblate e dipinte di verde, costituivano una Mitragliatrice oppure un Cannone semovente; il pensiero pacifista e antimilitarista di Pascali – che, essendo nato nel 1935, aveva trascorso l’infanzia nei tremendi anni della Seconda Guerra Mondiale – emerge dal grande Missile “Colomba della Pace”, il cui nome di fatto è una sorta di amaro ossimoro. Al 1966 risalgono i lavori, ottenuti tendendo tele su cornici di legno o compensato, raffiguranti animali, o di ere geologiche lontane, come i dinosauri, o mitici, come il drago, o delle savane africane, come le giraffe, spesso suddivisi in parti scomposte. Del 1968 sono i Bachi da setola, ottenuti da scovoli colorati uniti in lunghe file. La lana d’acciaio fu utilizzata da Pascali nel 1968 per ideare Liane, Il ponte, La trappola, Coda; esposte insieme, richiamavano un ambiente simile alla giungla dei film di Tarzan. La ricerca artistica di Pascali, innovativa e splendidamente connessa al suo tempo, non è indirizzata solo alla forma, ma anche alla materia di cui si serve per realizzare le sue opere: ed ecco anche il fibrocemento, unito ad acqua e sabbia (Le botole, 1967) oppure a pelliccia sintetica (Contropelo, 1968). La seconda sezione è proprio dedicata ai materiali usati, di recupero, in particolare appartenenti all’edilizia, alla moda, all’arredamento, ai prodotti per la pulizia, spesso oggetto di campagne pubblicitarie dell’epoca: plastica, gommapiuma, smalti, lastre di Eternit (quelle presenti sono ovviamente trattate in modo da impedire il rilascio di fibre d’amianto!) si affiancano a ferro, alluminio, legno, in numerose sculture, come in Nido e Meridiana, del 1968. La terza sezione raccoglie fotografie di diversi lavori, che Pascali voleva ben documentati in funzione della loro pubblicazione: e molte immagini riprendono anche lo stesso artista spesso in atteggiamento giocoso e scherzoso con le sue creazioni, come con Vedova blu (1968), enorme ragno peloso color cobalto, considerata la sua installazione più iconica. Il fotografo prediletto era il giovane Claudio Abate. L’ultima sezione riguarda lavori esposti in mostre collettive: accanto ai suoi Fiume con foce tripla (1967), costituito da nove grandi elementi modulari – contenitori di ferro, colmi di acqua colorata, e Ricostruzione del dinosauro (1966), sono collocati lavori coevi di Pistoletto, Bonalumi, Boetti, Fabro, Gilardi e altri, che entrano in una sorta di profondo dialogo artistico e condivisione di temi. Molte delle opere della mostra sono in prestito da musei prestigiosi, quali la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, la GAM di Torino, il Centre Pompidou di Parigi, il Museum of Modern Art di New York, il MOMus di Salonicco. Fino al 23 settembre 2024, da non perdere.